Ende der 1970er Jahre herrschte leichte Panik unter den deutschen Bronze-Restauratoren. Helge Brinch Madsen berichtete auf der AdR-Tagung in Schleswig 1976 über schwarze, wie Schimmel aussehende Bronzeflecken, auf denen sich auch kupfertolerante Pilze nachweisen ließen. Anschließend schauten viele Kollegen zu Hause in ihre Vitrinen und – siehe da! – wurden ebenfalls fündig. Eine Infektion, die von Vitrine zu Vitrine übertragen wird?

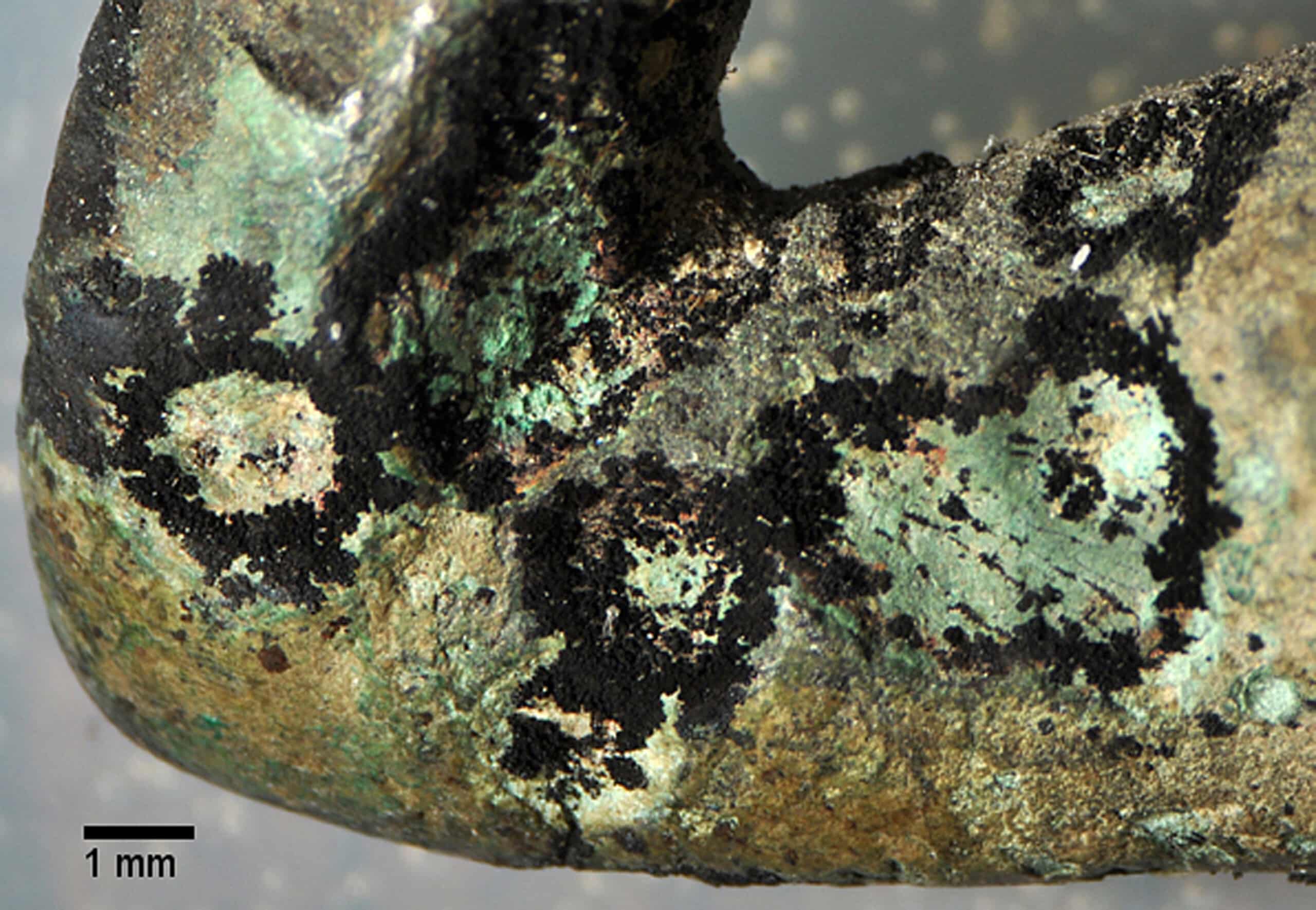

Oddy und Meeks zeigten dann auf der IIC-Tagung 1982, dass die Bildung der aus Kupfersulfiden bestehenden Flecken rein chemisch ohne mikrobielle Mitwirkung erklärt werden kann. Danach wurde es wieder recht still um die Ausblühungen, bis Maja Weichert (2002) sich in ihrer Stuttgarter Diplomarbeit die „schwarzen Bronzeflecken” näher anschaute. Sie sah unter dem Mikroskop keine ebenen Flecken, sondern dreidimensionale Ausblühungen, die sie an „Büschel, Bäumchen, Blumenkohl“ (so der Titel ihrer Diplomarbeit) erinnerten. Diese sind auch nicht nur schwarz, sondern manchmal zum Beispiel hellbraun; in den USA ist das Phänomen daher unter dem Begriff “brown fuzzies” bekannt. Es findet sich auch nicht nur auf Bronzen, sondern auch auf Zinnobjekten (mit geringem Kupfergehalt), auf Korrosionsprodukten, Pigmenten und Mineralien: einfach allem, was Kupfer enthält. Mit Röntgenbeugung ließen sich nicht nur diverse kristalline Kupfersulfide (Covellin, Digenit, Djurleit, Chalkosin) nachweisen, sondern auch Sulfate als deren Oxidationsprodukte an feuchter Luft (Chalkanthit, Antlerit, Brochantit, Namuwit). Manche entziehen sich auch dieser Untersuchungsmethode, da sie amorph sind. Statt von „schwarzen Bronzeflecken“ und Kupfersulfiden sollte man daher besser allgemein von „Kupfer-Schwefel-Ausblühungen“ sprechen (Weichert et al. sowie Eggert et al. auf der Metal 2004).

Nur sehr selten konnte man bisher die für diese Ausblühungen nötige Schwefelquelle identifizieren:

– Wolle, dessen Keratin die schwefelhaltige Aminosäure Cystein enthält,

– Gummi, das mit Schwefel vulkanisiert wurde sowie ein

– Keramikgefäß aus dem Faulschlamm.

In Modellversuchen mit feuchtem Schwefelpulver konnte gezeigt werden, dass auch elementarer Schwefel als Quelle in Frage kommt. Dieser kommt zum Beispiel in alten Kittmassen (auch bei Vitrinenverkleidungen!), weißen Einlagen auf Möbeln, archäologischen Hölzern sowie manchen Knetsorten vor (Eggert, VDR-Beiträge (2) 2006, S. 112–116).

Mittlerweile stehen im Stuttgarter Labor bei Prof. Dr. Krekel auch ein Elektronenmikroskop und ein Ramanspektrometer sowie ein modernes Digitalmikroskop zur Verfügung. Charlotte Kuhn-Wawrzinek will damit im Rahmen eines Forschungsprojekts im Studiengang Objektrestaurierung den vielen, noch offenen Fragen nachgehen:

– Wie wachsen die extrem feinkörnigen Ausblühungen dreidimensional?

– Wie unterscheiden sich braune und schwarze Ausblühungen chemisch?

– Was sind die amorphen Verbindungen: anoxidierte Sulfide (enthalten also Sauerstoff, wenn auch nicht so viel, wie die Sulfate)?

– Gibt es noch weitere, unentdeckte Schwefelquellen?

Seltene Korrosionsphänomene lassen sich nur untersuchen, wenn genügend Beobachtungen und Probenmaterial zusammenkommen. Schon bei der Erforschung der „Malachitlocken“ und bei durch Glas verursachter Metallkorrosion (vgl. RESTAURO (1) 2012, S. 36 ff.) hat sich die Mithilfe aller Berufskollegen, nicht nur der Stuttgarter Absolventen, als von unschätzbarem Wert erwiesen.

Daher unser Appell: Bitte teilen Sie uns Ihre Beobachtungen und Fallberichte mit und machen Sie uns Probenmaterial zugänglich! Untersuchungen erfolgen grundsätzlich unentgeltlich, Ergebnisse werden den Betroffenen zur Verfügung gestellt.