Wäre es nicht faszinierend, wenn man eine Zeitreise in das florierende Hamburg des 17. Jahrhunderts unternehmen könnte? Eine neue App eines internationalen Forschungsprojekts macht das möglich und erweckt die Geschichte von fünf europäischen Städten zum Leben

Es gibt Städte, die ihr Aussehen, zumindest was ihr Zentrum betrifft, in den letzten Jahrhunderten kaum verändert haben. Hamburg zählt definitiv nicht zu dieser Kategorie. Als pulsierende Handelsmetropole und vor allem nach den verheerenden Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg war die Stadt einer ständigen Veränderung unterworfen, so dass die früheren Bewohner:innen sich heute vielfach nur schwer zurecht finden würden.

Die freie Reichsstadt galt Ende des 17. Jahrhunderts als „florentissimum Emporium totius Germaniae“, als florierendste Stadt Deutschlands. Damals noch nicht mit dem dänischen Altona vereint, hatte Hamburg bereits 75.000 Einwohner*innen. Wäre es nicht faszinierend, wenn man eine Zeitreise in das florierende Hamburg des 17. Jahrhunderts unternehmen könnte?

Mit der Hidden Cities-App ist das jetzt möglich. Auch vier weitere europäische Städte lassen sich auf diese Art erkunden. Mit der Hidden Cities-App kann man etwa herausfinden, welche Gewerbe den Reichtum der Stadt ausmachten, wie dort der öffentliche Raum im 15. und 16. Jahrhundert genutzt wurde und welche Gebäude in dieser Zeit für das Gemeinwesen wichtig waren.

Entwickelt wurde sie von dem internationalen Forschungsprojekt „PUblic REnaissance: Urban Cultures of Public Space between Early Modern Europe and the Present“ (PURE), das von der EU mit einer Million Euro gefördert wird. Deutscher Partner ist die Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), die das frühneuzeitliche Hamburg erforscht und unter anderem eine App und eine Webseite mit einer interaktiven Stadttour durch das Jahr 1686 entwickelt hat.

„Moin, Moin, ich heiße Johann und bin ein Hamburger Papierhändler“ – das sagt zur Begrüßung die fiktive Person, die in der App durch das Hamburg von 1686 führt. Die Erfinder von „Johann“ und seiner Tour durch die Stadt sind Prof. Dr. Daniel Bellingradt, Juniorprofessur für Buchwissenschaft, insbesondere Historische Kommunikationsforschung an der FAU, und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Claudia Heise. Das Team entwickelte eine etwa einstündige – in Deutsch und auf Englisch verfügbare – kostenlose Stadttour.

„Wir haben sieben Stationen aus dem Hamburg der Gegenwart ausgesucht, zu denen die Zuhörerinnen und Zuhörer laufen müssen“, erklärt Bellingradt. „Und wenn ihr GPS-Tracking das richtige Signal sendet, aktiviert sich an jeder Station eine ausgewählte Etappe der Geschichte rund um den fiktiven Papierhändler.“ Alle Stationen sind auch virtuell – also ohne GPS-Tracking und echte Bewegung durch Hamburg – am Bildschirm abrufbar. Die Texte, Bilder und Töne werden allgemeinverständlich erklärt und eingeordnet, und bieten mit Museumsobjekten und Archivmaterialien einen lebendigen Einblick in bislang versteckte Geschichten der Stadt.

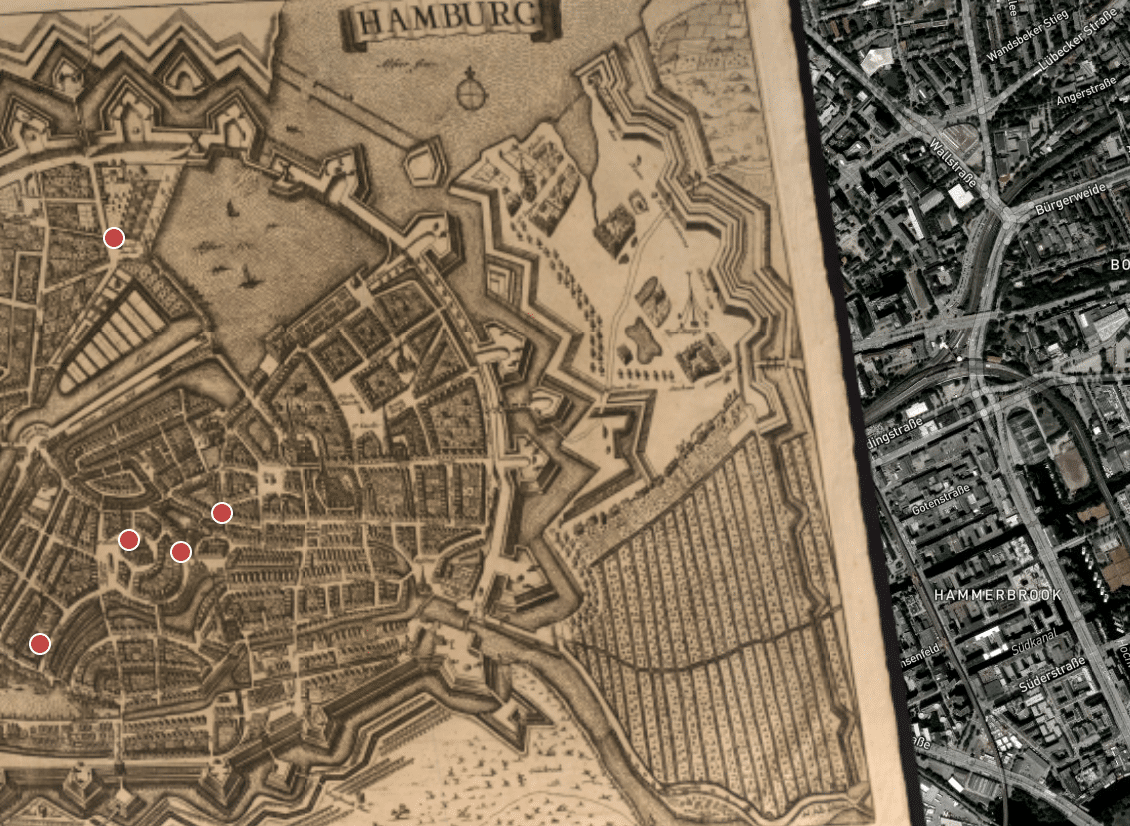

Um das damalige Hamburg besser erlebbar zu machen, kooperiert das FAU-Team u.a. mit dem Museum für Hamburgische Geschichte. „Die Stadttour ist eigentlich ein Spaziergang durch Hamburg mit einer geolokalisierten historischen Karte des Jahres 1686 und einer aktuellen Stadtkarte. Unsere Tour führt in ein aufgewühltes Hamburg, in dem gerade erst zwei Hamburger Politiker öffentlich hingerichtet und Flugschriften verbrannt worden sind“, sagt Heise.

Erstaunlich ist, dass trotz aller Veränderungen der letzten Jahrhunderte die Straßenverläufe weitgehend gleichgeblieben sind. Per GPS-Tracking wird der Standort des Nutzers ermittelt. Wo sich heute Kolonnen von Lastwagen und Pkw durch die Stadt schieben, gab es damals nur Pferde, Kutschen und Fuhrwerke. Lärm und Gestank hatten sicher eine andere Qualität, sind aber immer noch allgegenwärtig. Johann ist ständig auf der Jagd nach Neuigkeiten und Gerüchten und nutzt dabei die unterschiedlichsten Informationsquellen. Er nimmt Nutzer*innen der App mit auf seinen Weg zu Marktplätzen, Kirchen und Kaffeehäusern und den Nachrichtenständen vor dem Hamburger Opernhaus.

Weitere Städte, für die eine interaktive Webseite und App entwickelt wurde, sind Exeter, Valencia, Deventer und Trient. Projekt-Partner sind hier die niederländische Rijksuniversiteit Groningen, die britische University of Exeter, die spanische Universitat de València und das Italienisch-Deutsche Historische Institut in Trient. Die Apps sind auf dem Google Play Store (Android) und dem Apple App Store kostenlos zum Download verfügbar.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:

Prof. Dr. Daniel Bellingradt, Juniorprofessur für Buchwissenschaft, insbesondere Historische Kommunikationsforschung, daniel.bellingradt@fau.de, https://hiddencities.eu

Mehr über das Forschungsprojekt „PUblic REnaissance: Urban Cultures of Public Space between Early Modern Europe and the Present“ (PURE) erfahren Sie im Video. Ziel ist es, das Alltagsleben in europäischen Städten zwischen 1450 und 1700 sichtbar zu machen.