Thomas Thiemeyer, Professor am Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft, Universität Tübingen, sucht Gründe für die Attraktivität von Schaudepots und findet nur Kunsttheorien. Eine Buchrezension

Mit Reizwörtern geizt Thomas Thiemeyer wahrlich nicht. „Dark Room“, „Deponie“, „Halde“, die „dunkle Seite des Museums“, „banaler Funktionsraum“. Thiemeyer, Professor in Tübingen und Direktor des dort ansässigen Ludwig-Uhland-Instituts für empirische Kulturwissenschaft findet viele negative Bezeichnungen für das Museumsdepot, dessen Charme, Chance und Veränderung er sich in seinem jüngst erschienenen Buch „Das Depot als Versprechen. Warum unsere Museen die Lagerräume ihrer Dinge wiederentdecken“ ausführlich widmet.

Diese Abwertung ist natürlich eher als Stilmittel zur Aufmerksamkeitserzeugung am Anfang einer wissenschaftlichen Studie gedacht denn als ernst gemeinte Herabsetzung des Depots und seiner Verwandlung zum Schaudepot. Denn Zuspitzungen funktionieren immer gut und fesseln den Leser.

Leider verschwindet dieser leicht provokante und unterhaltsame Ansatz schnell wieder und macht einem anstrengend-professoralen Ton Platz, der noch immer gern in Publikationen über Museen gepflegt wird. Das ist schade, weil die beiden Hauptfragen, die Thiemeyer stellt, interessant und für heutige Museumsarbeit entscheidend sind: „Wie verändert das Ausstellen die Dinge?“ Und: „Was macht das Depot für Museen ausgerechnet heute attraktiv?“ Leider geraten dem Autoren diese beiden Leitfragen dann doch schnell wieder aus dem Blick, während er – wie in vielen Publikationen zur Entwicklung der Museen – die Ideen von Theoretikern wie Michel Foucault, Herbert Marcuse, Aby Warburg und vielen anderen ein weiteres Mal ausführlich wiedergibt. Das ist ermüdend und zeigt nur, wie gut sich der Autor in der einschlägigen, oft zitierten Sekundärliteratur auskennt.

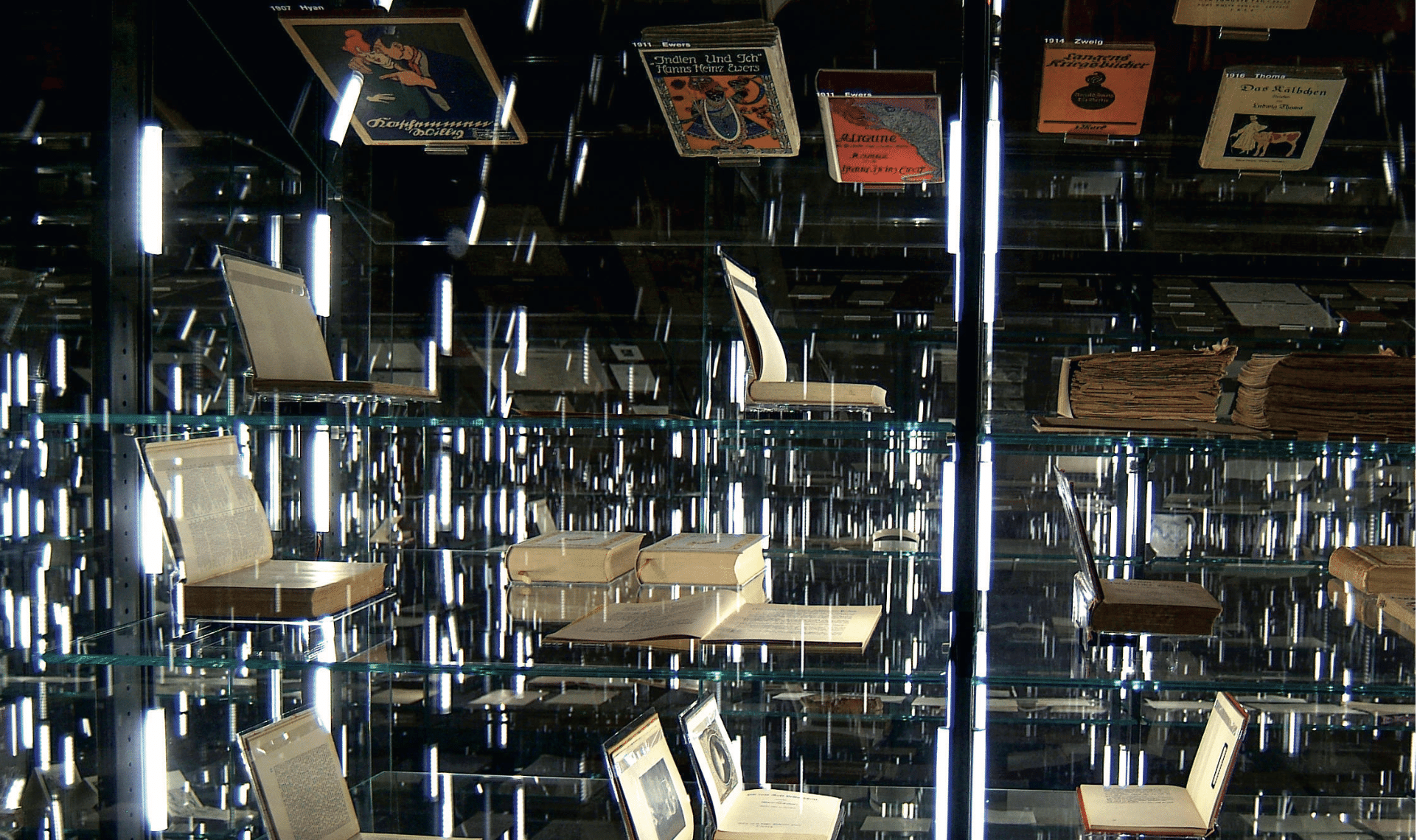

Dabei versprach Thiemeyer am Anfang deutliche Abgrenzung: „Mein Interesse gilt den Institutionen und Kuratoren. Ich will wissen, was in den Augen dieser Kulturagenten den Reiz des Depots ausmacht und mit welchen Strategien sie ihr Anliegen in der Praxis umsetzen.“ Exemplarisch werden vier Museen, die in den vergangenen Jahrzehnten Depotausstellungen als Dauerausstellungen zeigten, verglichen: Das Museum für Angewandte Kunst in Wien, das Überseemuseum in Bremen, das Literaturarchiv in Marbach und das Museum der Dinge in Berlin. Thiemeyer zeichnet jeweils die Museumsgeschichte so nach, dass kleine Porträts der vier Sammlungen entstehen. Allerdings vertraut er den befragten Kuratoren wenig, diskutiert nicht ihre Ansichten, sondern die der Theoretiker-Kollegen. Tief taucht Thiemeyer auch in die bundesrepublikanischen 70er und deren „linkes Denken und neue Kulturpolitik“ ab, denen er einen eigenen Abschnitt widmet. Mag sein, die Veränderungen in den 70ern wirken bis heute nach, es waren allerdings nicht die Einzigen.

Doch mehr Veränderungen in der Museumslandschaft hat es, folgt man Thiemeyer, nicht gegeben. Dass sich Deutschland und seine Museumslandschaft seit 1989 grundlegend gewandelt und vergrößert haben, ist offenbar nicht bis nach Tübingen gedrungen. Auch die Veränderungen durch eine stärkere Erforschung des Depots im Zuge der beginnenden Provenienzforschung spielen keine Rolle. Alle Beispiele, Referenzen und Vergleiche stammen aus der Bundesrepublik der Vor- und Nachwendezeit. Kein im Osten Deutschlands gelegenes Museum oder Archiv kommt vor – weder als positives noch als negatives Beispiel.

Dieses Ausblenden der gesamtdeutschen Entwicklungen ist eine ärgerliche, peinliche und absolut unnötige Fehlstelle. Zumal der Blick auf den höchst unterschiedlichen Umgang mit ostdeutschen Sammlungen, deren Weiterexistenz immer mit Neuorientierungen verbunden war und ein Experimentierfeld für neue Ausstellungskonzepte mit Schaudepots ist. Ob diese Konzepte gelungener sind als andere, wäre zu diskutieren gewesen. Zumal ihre Existenz nicht aus den Entwicklungen der 70erJahre und aus „Highlight-Präsentationen (…), die sich auf wenige Einzelstücke konzentrierten und den Sammlungskontext ausblendeten“, wie Thiemeyer schreibt, ableitbar ist.

Auch wegen dieser Fehlstellen in der Argumentation greift die Fazit-Feststellung des Autoren, dass die Depotausstellung die schwieriger zu verstehende, weil unerklärte und nicht hergeleitete Form der Ausstellung ist, zu kurz. „Kennzeichnet die Depotausstellungen der ersten Generation ihr basisdemokratischer antiautoritärer Impetus, der sie besonders egalitär erscheinen lassen sollte (Public Access, Demokratisierung, Deutungsoffenheit) – und den Depotschauen bis heute für sich in Anspruch nehmen –, so erscheinen diese Ausstellungen heute oft als Orte, die vertiefte Kenntnis erfordern und schärfer denn je die Trennlinie zwischen Laien und Experten hervortreten lassen.“ Und weiter: „Das Depot für den Laien zu öffnen heißt vor allem, ihn sehen zu lassen, wie rätselhaft und erklärungsbedürftig die Dinge sind. Diese Einsicht, so meine These, macht den untergründigen Charme der exponierten Depots aus: Sie auratisieren die Lagerstätten der Dinge als geheimnisvolle Orte voller seltsamer Dinge“, behauptet Thiemeyer. Auffällig bei dieser Argumentation ist das nahezu komplette Ausblenden ästhetischer Erfahrung und die sich über das Sehen vermittelnden Erkenntnisse. Allenfalls gesteht der Autor dem Publikum ein „Seherlebnis“ zu und den Depotausstellungen, dass sie „(wissenschaftliche) Erkenntnis mit den Mitteln ästhetischer Erfahrung“ wollen. Darin seien sie „der vormodernen Curiositas und den Stilmitteln der Wunderkammer näher als dem modernen Museum“.

Trotz dieses Befundes kann sich der Autor vorstellen, dass die Depotausstellung eine glänzende Zukunft hat. Denn: „Dank SmartphoneApp und optimierter Multimediageräte lässt sich die Idealvorstellung einer Depotschau, die jedes Ding mit möglichst vielen Informationen versieht, ohne den Archivalien im Raum die Sicht zu versperren und sie ihrer spärlichen Lageroptik zu berauben, erstmals wirklich umsetzen. Die Fülle der Dinge steht erstmals nicht in Konkurrenz zur darstellbaren Informationsmenge“, heißt es abschließend.

Warum diese skizzierte Gemeinsamkeit der Olymp musealer Präsentation sein soll, erschließt sich dem Leser allerdings nicht. Dass überhaupt zwischen Laien-Betrachtern und Fachleuten unterschieden und visuelle Kompetenz als unerheblich angesehen wird, zeigt einen sehr eingeschränkten Blick auf die Praxis des Ausstellens. Mehr Gespräche mit Kuratoren, mehr Vergleiche zwischen verschiedenen Formen der Depotinszenierung hätten nicht nur dem Autor den Blick geweitet. Dass auch die Museumspädagogik, deren Ideen längst weit über Ausstellungsunterweisung hinausgehen, zu kurz kommt, ist nicht nur schade. Thiemeyer vergibt die Chance, ein spannendes Thema und seine Entwicklung praxisnah aufzuarbeiten, theoretisch herzuleiten und zukunftsorientiert abzuschließen.

Thomas Thiemeyer, „Das Depot als Versprechen. Warum unsere Museen die Lagerräume ihrer Dinge wiederentdecken“, Böhlau Verlag, 298 Seiten