Im Rahmen der Vorbereitungen der Ausstellung »1929/1955« über die Anfänge der documenta wurden zwei Kunstwerke des Zentrum für verfolgte Künste, Solingen, am Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft (CICS) der Technischen Hochschule Köln kunsttechnologisch untersucht

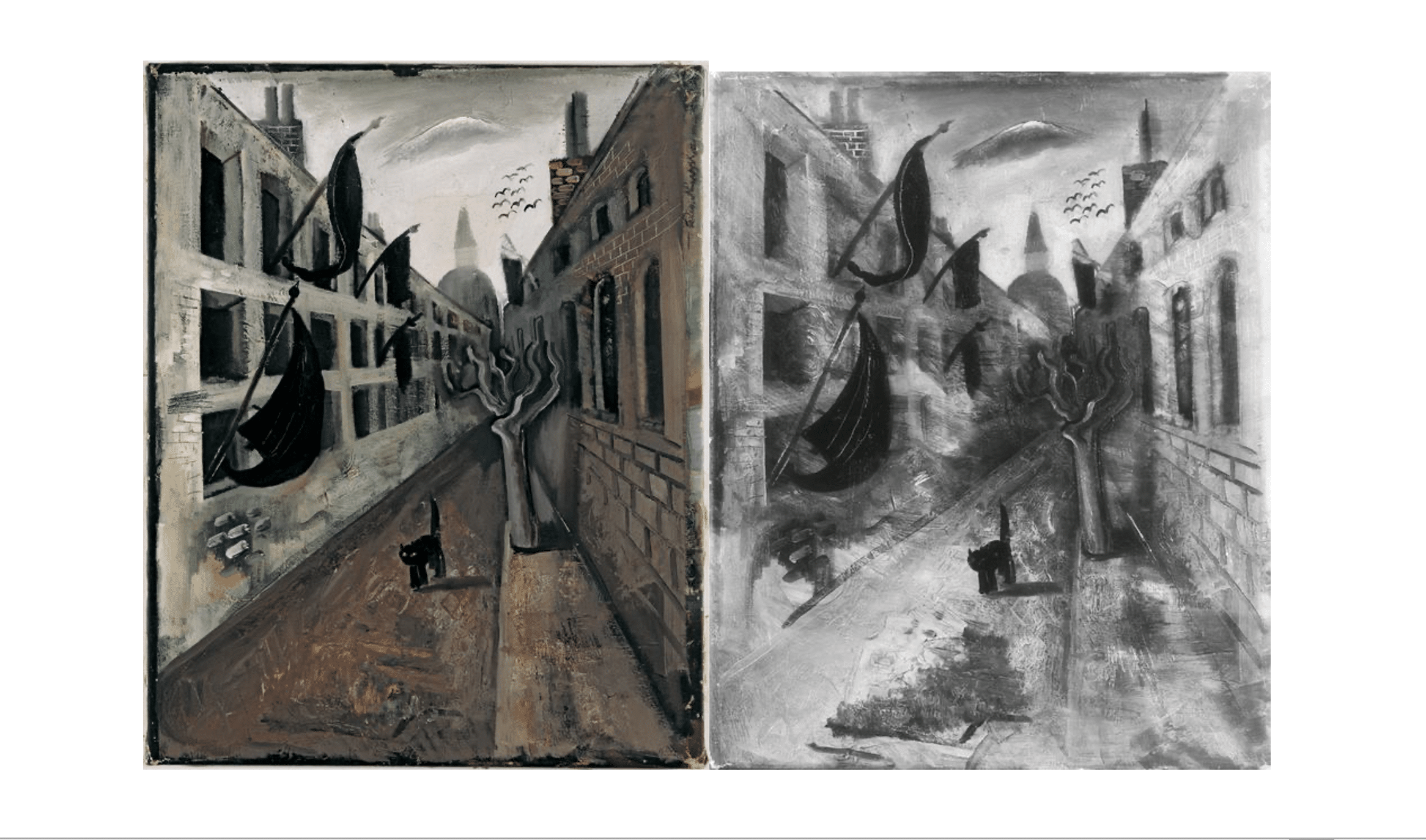

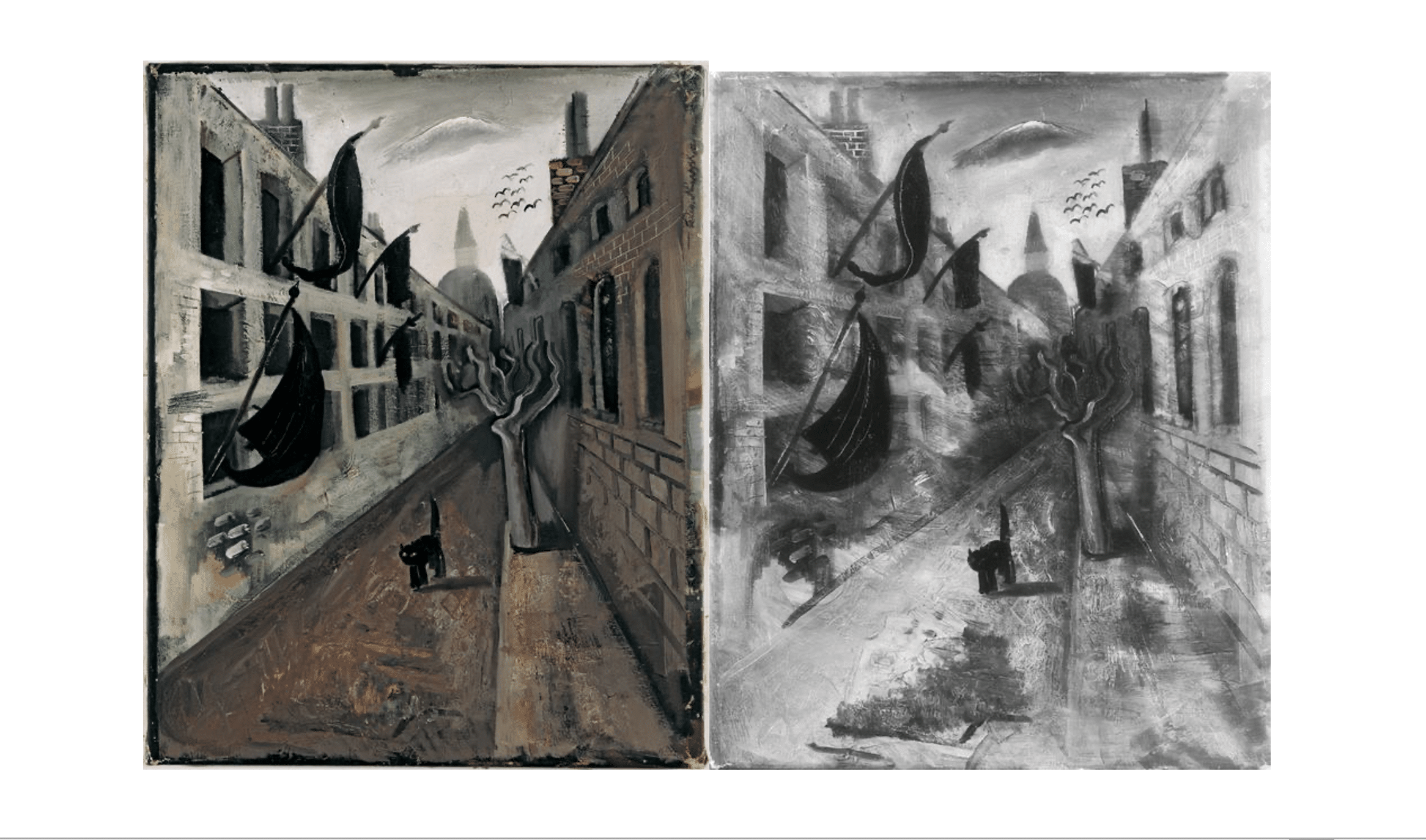

Eines dieser Gemälde ist die »Rue triste (Trostlose Straße)« von Felix Nussbaum, das bisher auf das Jahr 1928 datiert wurde. Anlass für die kunsttechnologische Untersuchung geben lang gehegte Vermutungen zum Entstehungszusammenhang und zur Datierung des Werkes. Bereits mit bloßem Auge sind am Bildrand tieferliegende Farbschichten eines früheren Gemäldes Nussbaums zu erkennen. Mittels Röntgen- und Infrarotstrahlen wurde diese Vermutung bestätigt und weitere Erkenntnisse über die Werkgenese gewonnen, die eine Umdatierung des Gemäldes fordern, das Mitte 1942 vom im Exil lebenden Felix Nussbaum in einem Depot in der Brüsseler Avenue Brugman bei seinem Arzt Dr. Grosfils versteckt wurde. Ende der 1960er Jahre wird es von Auguste Moses-Nussbaum, der Cousine des Künstlers, wiederentdeckt und von der Erbengemeinschaft über die Galerie Hasenclever Mitte der 1970er Jahre an den Autoren und Journalisten Jürgen Serke verkauft. Seit 2008 wird es als Dauerleihgabe im Zentrum für verfolgte Künste in Solingen präsentiert.

Kunsttechnologische Untersuchungen geben jetzt Aufschluss um die Entstehung des Gemäldes

Der 9. November ist ein prägendes Datum in der deutschen Geschichte. Es ist nicht nur der Tag, an dem 1989 die Mauer fiel. Im Jahr 1938 zertrümmerten bei den Novemberpogromen SA– und SS-Schlägertrupps jüdische Geschäfte, mehr als 1.400 Synagogen wurden zerstört, viele Menschen verloren ihr Leben. Die Novemberpogrome bildeten einen Wendepunkt in der nationalsozialistischen Judenverfolgung, der schließlich in den Holocaust mündete.